Les élections municipales les plus récentes au Québec offrent un paysage complexe de la représentation des communautés neoquébécoises. À l’heure où la diversité se déploie dans plusieurs sphères publiques, les résultats montrent des avancées solides, des reculs inattendus et des trajectoires divergentes selon les régions. Métropole, banlieues et villes moyennes évoluent à des rythmes différents, révélant une démocratie locale encore en transition.

Montréal : l’influence au-delà de la visibilité

Montréal demeure le laboratoire démographique le plus riche du Québec. L’élection remarquée de Soraya Martinez Ferrada aurait pu laisser croire que l’ouverture était acquise. Le nombre de candidatures neoquébécoises a été décrié, et poutant c’est finalement son parti Ensemble Montréal qui tire son épingle du jeu avec 11 élu·es neoquébécois·es sur 19 candidatures. À l’inverse, Projet Montréal enregistre une contre-performance notable avec seulement 8 élu·es sur 33, ce qui en fait le grand perdant sur le terrain de la diversité, plus précisément de la représentation des personnes racisées.

Laval, Longueuil, et autres villes : l’émergence de nouveaux foyers démocratiques

À Laval et Longueuil, longtemps considérées comme prudentes en matière d’ouverture identitaire, les signaux sont encourageants. Avec 6 élu·es neoquébécois·es sur 10 candidatures, ces deux villes confirment que la diversité devient une réalité institutionnelle. Comme nous le soulignions déjà , un « vent nouveau souffle » dans les villes régionales : la proximité citoyenne y crée des opportunités concrètes, moins filtrées par les appareils politiques classiques.

À Brossard, Saint-Constant ou Ville Mont-Royal, les progrès demeurent toutefois fragiles. Les transformations y sont lentes, dépendantes du leadership municipal et de la densité communautaire. Les gains n’y sont jamais garantis : une mauvaise conjoncture électorale peut suffire à effacer plusieurs années d’avancées.

Sherbrooke : le recul d’un progrès non consolidé

Sherbrooke incarne le revers de la médaille. Après quelques cycles d’ouverture, la ville connaît une chute notable des élu·es issus de la diversité. Un effondrement qui souligne une réalité : la diversité politique n’est jamais acquise. Lorsque les partis ne structurent pas un soutien durable, les candidatures deviennent vulnérables à chaque cycle. Sherbrooke rappelle que la représentation n’est pas qu’une question de symboles ; elle exige des mécanismes, des réseaux et un engagement constant.

Québec : la lente transition de la capitale

Dans la capitale provinciale, la diversité progresse, mais à petits pas. L’homogénéité locale, le conservatisme administratif et l’absence d’écosystèmes associatifs robustes freinent l’émergence de candidatures compétitives. Pour une capitale qui doit refléter le vivre-ensemble dans la province, cette lenteur n’est pas anodine : le symbole institutionnel compte.

Cartographie ethnoculturelles des élu.e.s

– Maghreb et aire arabo-musulman: une forte implication, une faible traduction électorale.

– Maghreb et aire arabo-musulman: une forte implication, une faible traduction électorale.

Paradoxalement, malgré une implication civique notable — campagnes, appuis publics, logistique — les personnes d’origine maghrébine restent peu représentées parmi les élu·es. Les variables expliquant cette sous-représentation sont multiples : concentration géographique, candidatures parachutées, vote fragmenté, absence de réseaux suffisamment soutenus. Le phénomène mérite désormais une étude approfondie, car il se répète de cycle en cycle.

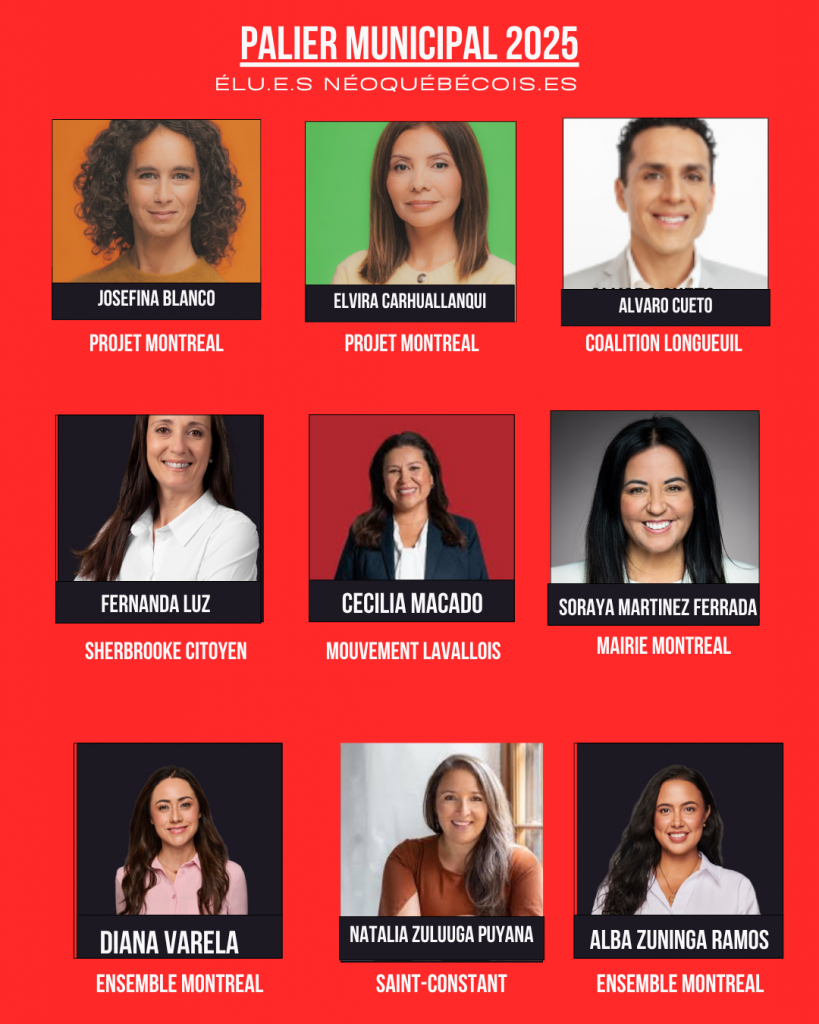

– Latino-Américains : une présence – surtout féminine – qui s’affirme :

– Latino-Américains : une présence – surtout féminine – qui s’affirme :

l’essor d’élues d’origine latino-américaine. Leur présence s’articule autour de candidatures charismatiques, localement enracinées, particulièrement dans les milieux communautaires et associatifs. Elles apportent une approche collaborative, sensible aux enjeux d’inclusion, d’éducation et de mobilité sociale. Leur montée ne relève plus de la simple percée : c’est désormais une tendance lourde.

– Asiatiques : une progression timide, mais constante

– Asiatiques : une progression timide, mais constante

C’est indéniable ! La progression constante des élu·es d’origine asiatique — communautés indienne, philippine, iranienne, chinoise — se confirme. Plus structurées, localement impliquées, elles accèdent progressivement à des postes de responsabilité. Leurs percées électorales ne sont plus anecdotiques : elles traduisent une maturité politique croissante.

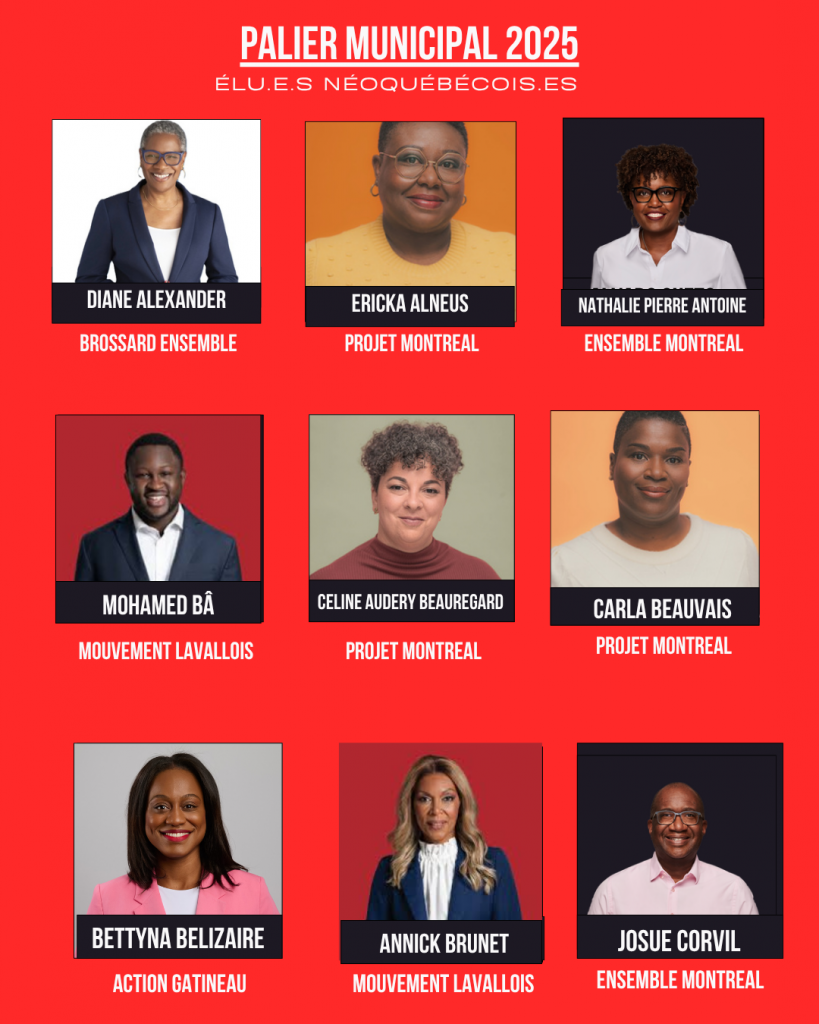

– Afrodescendants : entre attentes immenses et résultats décevants

– Afrodescendants : entre attentes immenses et résultats décevants

Les communautés noires cristallisent souvent les espoirs les plus grands en matière de représentation. Pourtant, les résultats demeurent modestes, voire stagnants. Malgré une visibilité médiatique accrue et un engagement social intense, la traduction électorale peine à suivre. L’impression d’un décalage persiste : le poids symbolique ne se convertit pas en pouvoir décisionnel. Ce contraste alimente un débat sensible sur l’accès réel aux ressources politiques — financement, stratégies, mentorat.

La diversité n’est jamais totalement acquise, surtout en politique

La diversité municipale ne se mesure pas seulement au nombre de candidatures. Elle se manifeste lorsqu’on confie aux élu·es issus de l’immigration des responsabilités significatives : comités exécutifs, commissions stratégiques, dossiers budgétaires (à l’instar de ce qui a été fait à Longueuil, ou à Montréal au cours des mandats précédents) … bref la responsabilité d’enjeux structurants.

En définitive, ce paysage électoral dessine une vérité claire. Dans les métropoles, la diversité cherche désormais l’accès au pouvoir réel. Dans les banlieues et villes régionales, elle conquiert le droit d’exister. À Québec, elle tente toujours de s’installer. Les trajectoires sont multiples, parfois contradictoires, souvent fragiles.

Mais une chose est certaine : il ne suffit pas d’entrouvrir la porte. Il faut la maintenir ouverte, l’élargir, la renforcer — pour construire une démocratie locale à l’image du Québec d’aujourd’hui, et non du siècle passé.

(c) Rédaction Institut Neoquébec – nov 2025